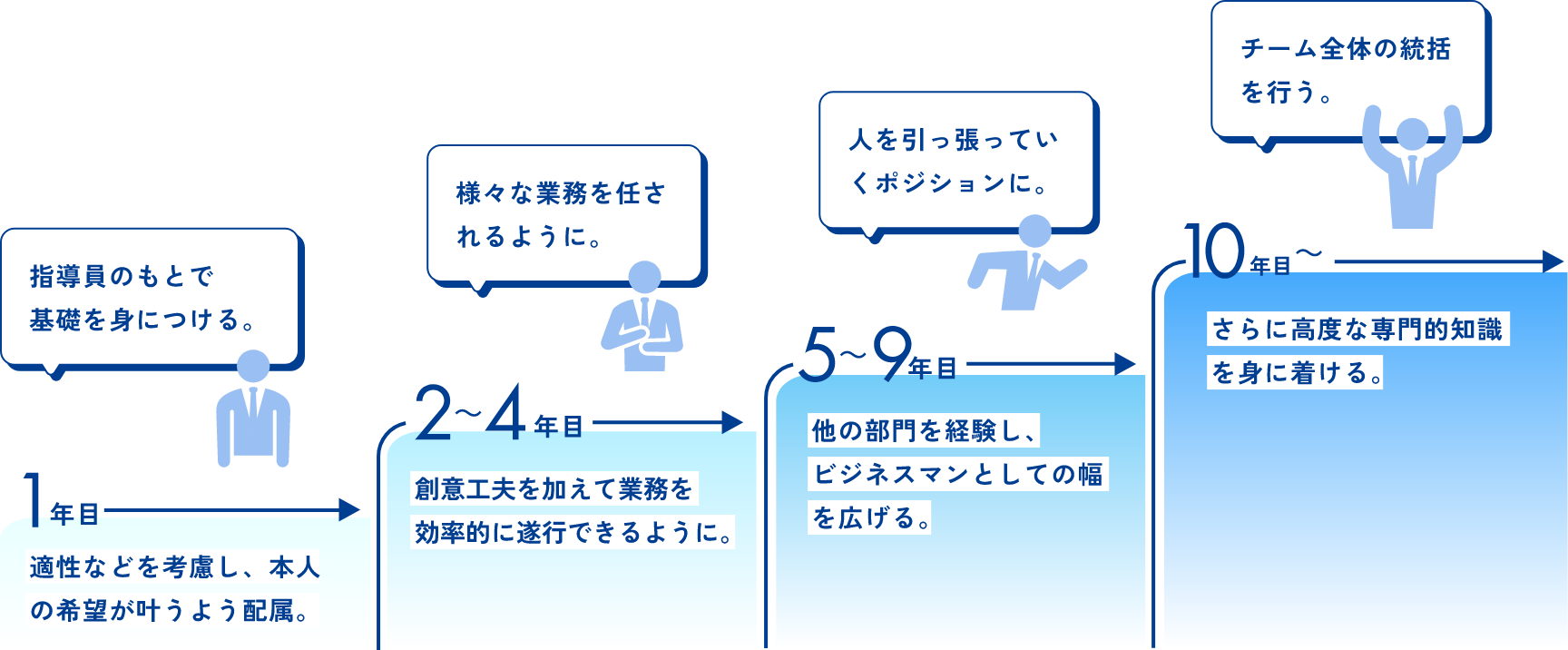

総合的なキャリアパス

入社1年目

- 〈入社前〉

- ・採用時は職種別採用を実施

- ・配属面談を実施して最終の希望を確認

- ・適性などを考慮し、最大限本人の希望が叶うように配属

- 〈入社〜配属前〉

- ・入社後2カ月間の新入社員研修を実施

- ・製品についての知識や経営についてなど、フルノを様々な角度から勉強

- 〈配属後〉

- ・配属後は半年間〜2年間(職種によって期間は異なる)指導員がつく

- ・質問や相談をすぐ行える環境を整備

入社2〜4年目

- ・徐々に仕事に慣れて、様々な業務を任されるように

- ・社員の中には、1回目の異動を経験する場合も

- ・自分なりの創意工夫を加えて、業務を効率的に遂行できるように

入社5〜9年目

- ・後輩の指導担当になったり、リーダーを任されたりと、人を引っ張っていくポジションに

- ・同僚や後輩からの相談に乗り、実務的な指導・育成を行う

- ・異動を通して、他の部門を経験し、ビジネスマンとしての幅を広げる

入社10年目〜

- ・新規プロジェクト、大型案件に携わり、後輩の育成も含めてチーム全体の統括を行う

- ・高度な専門的知識を身に着け、発揮する