自律運航システムの実用化に向けた

技術向上やシステム間インターフェイス

の規格化・標準化を推進

日本の少子高齢化が進むなか、海運業界でも人手不足は大きな課題となっています。国内の物流の約4割を担う内航船※で働く船員の半数以上が50歳を超えており、業界の未来が危ぶまれるほどの事態となっているのです。

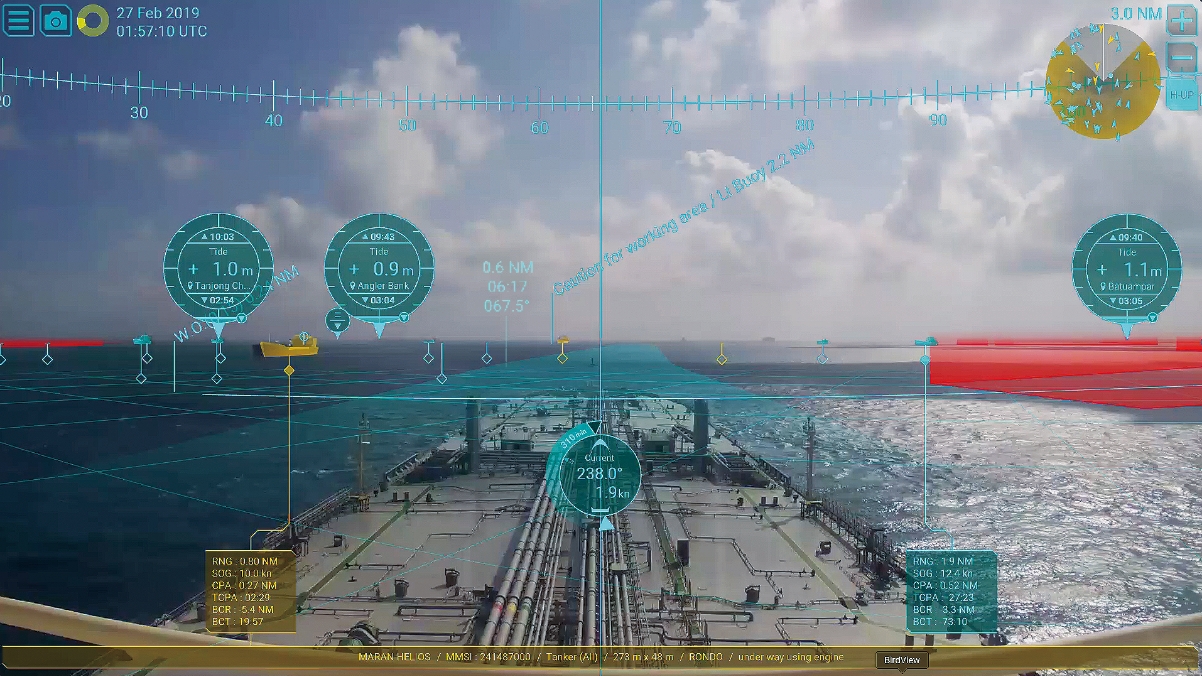

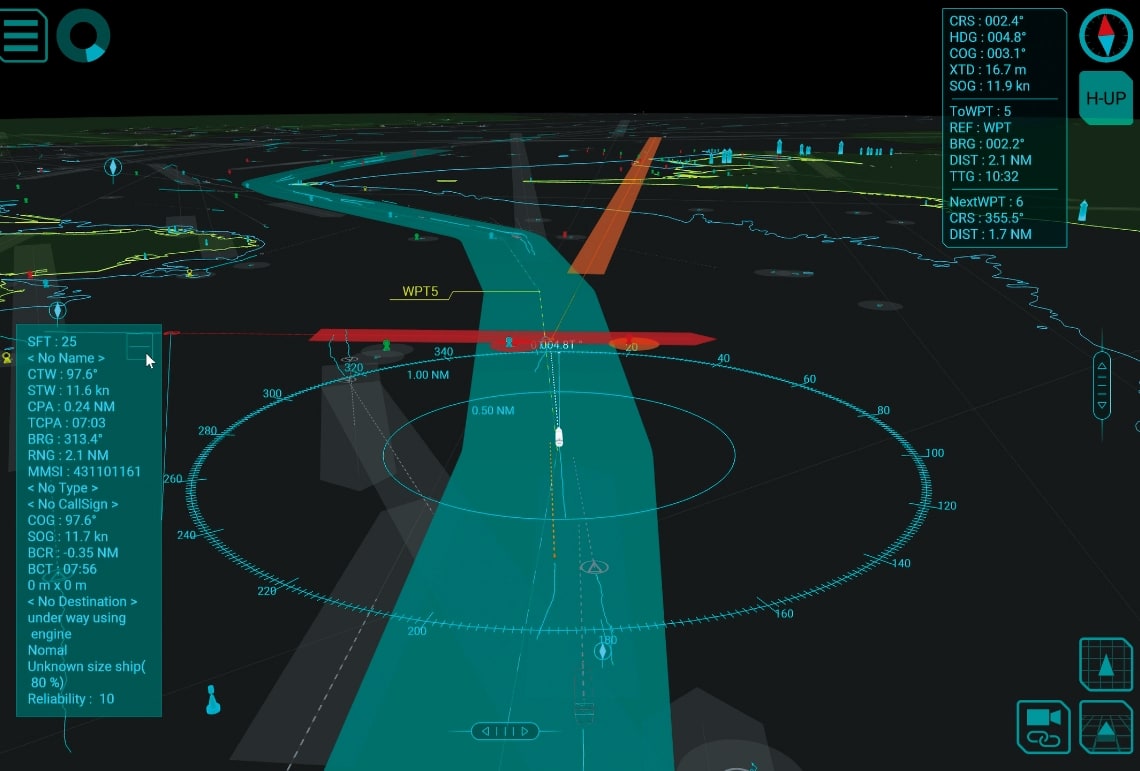

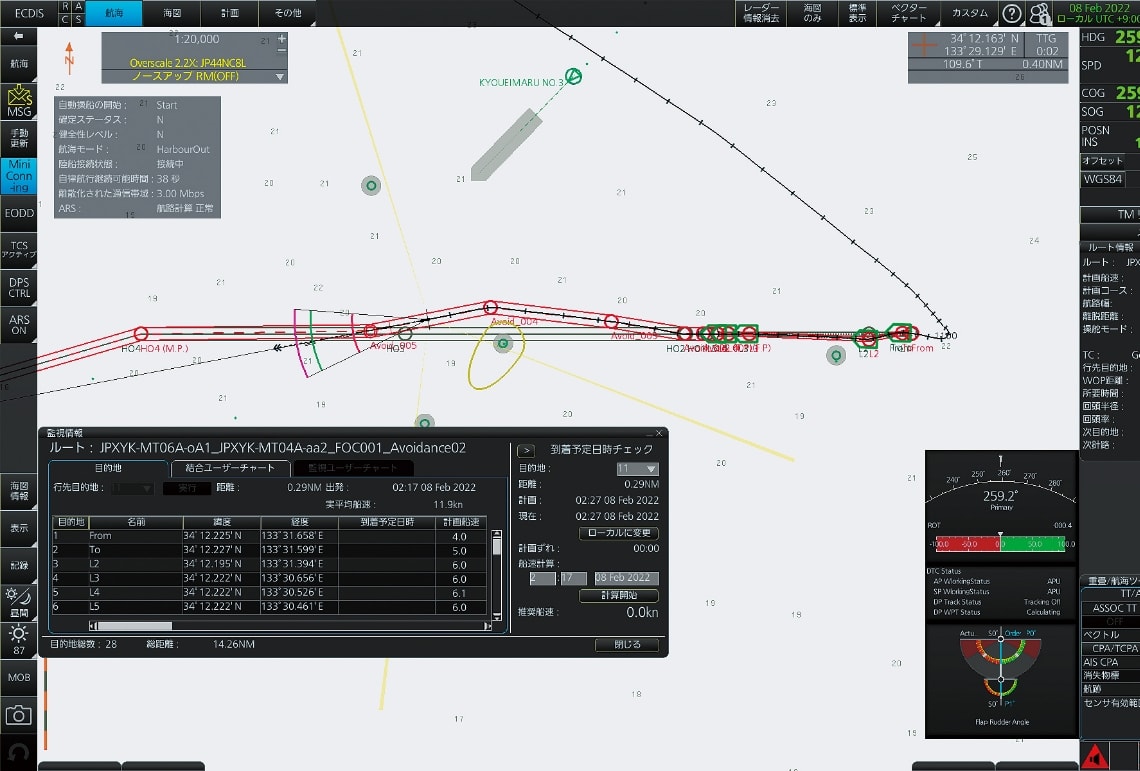

そうしたなか、無人運航船が課題解決策のひとつになると考え、日本財団が推進しているプロジェクトが「MEGURI2040」です。50社を超える海運関連の企業が集い、避航操船・船体制御などの自律航行システムに関する技術開発やシステム間インターフェイスの規格化・標準化などを進めています。2020年〜2022年のステージ1に引き続き、2022年〜2026年のステージ2にもフルノは参画しています。

※日本国内の貨物輸送に使用される船。